朝井リョウ氏の著書「イン・ザ・メガチャーチ」を読みました。

読み終えた後は、視野というものをどう持つべきか、正しいとは何かを考えさせられます。

それぞれの登場人物が陥る視野狭窄と「物語」への没入。

それは「物語」の溢れる現代社会を生きる我々一人ひとりに、他人事ではないと訴えかけてきているようです。

あらすじ

・バツイチ一人暮らしの久保田慶彦(47)は月に一度の娘とのビデオ通話以外は、仕事ですら人との繋がりのない孤独な生活を送っていた。

そんな中、自分とは違い出世して、今では話す機会のなくなった同期生から、あるアイドルグループの運営への参加を打診される。

そこで頼まれた内容とは、アイドルグループのファンに対して「物語」を作ってくれとのものであった。

・武藤すみか(19)は内向的で、周りについていけない自身の性質に悩んでいた。

昔は周りの意見に左右されず、自分の夢をもてていたが、自分より能力も志も高い大学の同級生達に劣等感を持ち、次第に周りから遠ざかっていく。

そんな中、あるアイドルと、そしてその「物語」と出会う。

・契約社員として働き、日々推し活に励む隈川絢子(35)。

友人と共に、推しのことを考えながら日々を過ごしていたが、ある報道を知り、社会に溢れる「物語」に対して疑惑を持ち始める。

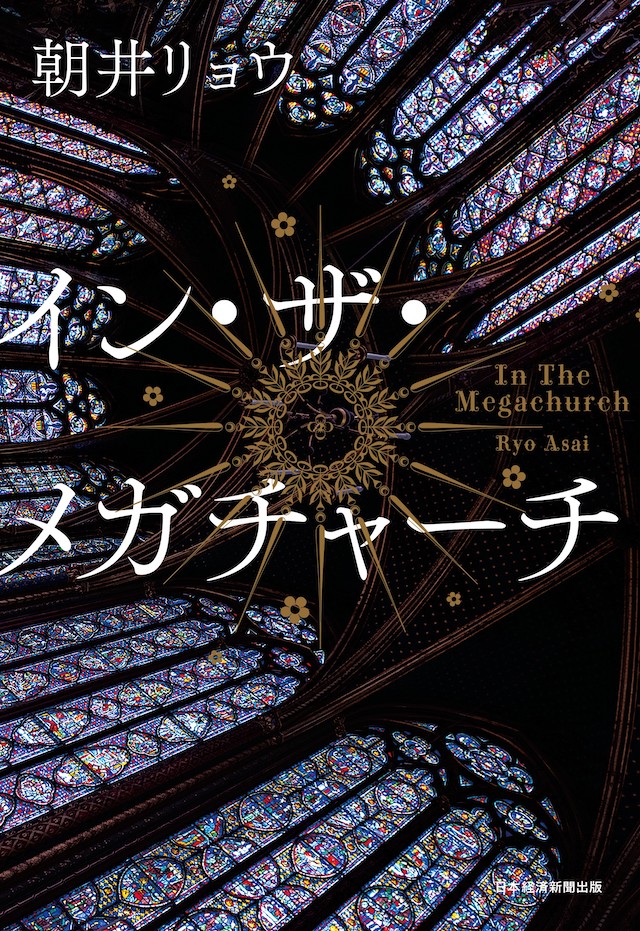

タイトル

そもそも本作のタイトルの意味は何かということだが、チャーチと聞いて教会を思い浮かべた方も多いだろう。

その通りで、チャーチとは教会のことで、メガチャーチは一度の礼拝で二千人以上が集まる規模の教会を示す。

なぜ本作で教会のことが出てくるのか。

それは、教会そのものではなく、教会の信者を増やすために用いられていたチャーチマーケティングというものに目が向けられているからである。

では、チャーチマーケティングとはどんなものか。

細かい説明や判例は省くが、要はコミュニティ(仲間と居場所)とストーリー(絶好のタイミングでの最適な情報提供)で信者を視野狭窄にし、対価を支払わせるというもの。

本作では、そのチャーチマーケティングに近いやり方を使う側の者、それに囚われ「物語」にのめり込む者、囚われていたがそこから一歩距離を置くことになった者の三者の視点から語られる。

人物の描かれ方

本作は、上記のチャーチマーケティングを通し、人の持つ視野が取り上げられる。

主要人物3人は、それぞれ視野狭窄に陥る場面があるが、決して単純にそうなっているわけではない。

ともすれば、3人ともそうならないように物事から距離を取ろうとすることすらある。

そうであっても「物語」に囚われるのだ。

そのような描写が、リアルの世界で実際に「物語」に囚われる人間が多くいることを生々しく投影しているように感じる。

また、文章の書き方そのものにも視野狭窄に陥る人間の様子が描かれている。

周りにいる「正しいことをしている人」の言葉の間に、それらから切り取られたように心情描写が差し込まれている書き方は、周りの言葉の聞こえない視野狭窄に陥る人間の心情をそのまま映し出しているように感じる。

本作を読んで感じること

本作は視野を狭めることが危険で広く物事を見ましょう、そんな旨を書いた作品なのか。

確かに視野狭窄による思い込みにより、失敗や間違いを犯す描写はある。

ただ、そんな単純なものではない。

作中には登場人物の言動に以下の旨のものがある。

・「視野を広げて考えてみると」と言う呪文を唱えさえすれば、その答えは永遠に反転させられる。

どの角度から見ても間違いなく本質的に正しい答えなんてない。

「この視野で、ある程度の確率で、間違う」と覚悟を決めるしかない。

視野を拡げるべく視点を後ろに引き続けると、自分だけが全てから遠ざかる。

・「物語」に呑み込まれない人生は、間違いはしないが楽しくもない。

現在は何を選んでもどこかの角度から反転できる、もう正解がない時代になった。つまり、一つ も間違わずにいたところで何も生まれないってことでもある。

上記二つの言葉は、本作の結論として出てくる言葉ではない。

しかし、現代の実態を表す言葉の一つであると感じる。

全て正解ではないと言えるし、何かを正解と思い込むこともできる。

そんな社会で、自分はどんな視野を持つべきか、何かを信じて生きていくべきなのか。

本書には読者に対し、そのような問いを投げかけているように思う。

おそらくこの問いにも答えはない。

ただ、現代社会で生きていく上で、個人が向かい合わねばならない問いであると感じる。

総評

本作「イン・ザ・メガチャーチ」は、現代社会を生きる我々にとって、無縁ではいられないテーマを突きつけてきます。

ストーリー自体は心情的に重い部分もありますが、描かれる内容は読者に、自身は視野をどうもって生きていくのか、正しさはあるのかを訴えるものがあり、読後にも心に余韻を残す作品でした。

エンタメ書としても思想書としても楽しめ、社会情勢やSNSの動向などに興味、あるいは疑問を持つ人にとっては、特に一読の価値のある作品であると感じます。

コメント